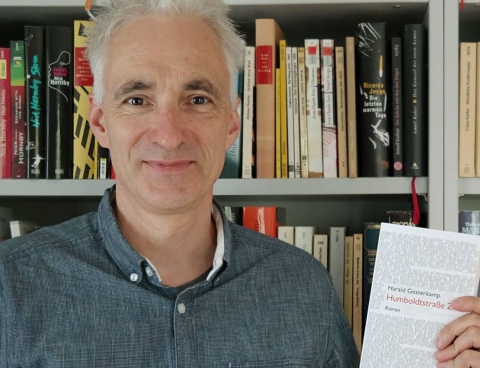

"Humboldtstraße Zwei" - ein Roman über eine schlesische Familie

Über das Buch:

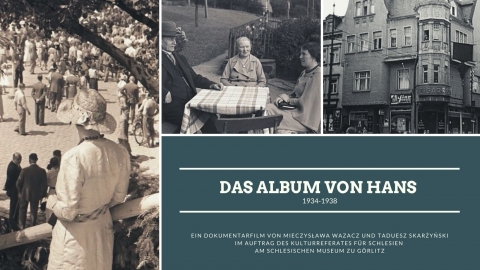

Erich Plackwitz ist in den Dreißigerjahren als Richter am Amtsgericht in Jauer, einer Kleinstadt in Schlesien, tätig. Er verachtet Hitler und den Nationalsozialismus, dennoch muss er hilflos zusehen, wie sich Deutschland vom Rechtsstaat immer mehr zum Unrechtsstaat entwickelt. Seine Tochter Elise verlebt eine schöne Jugend im Elternhaus, gelegen in der Humboldtstraße Nr. 2; sie verliert dieses Zuhause nach Schule, Studium und Flakhelferinneneinsatz. Nach dem Krieg fasst sie in Westdeutschland Fuß, macht eine Ausbildung, heiratet und gründet eine Familie. Doch die Sehnsucht nach Schlesien brodelt weiter in ihr. Ihr Sohn Andreas kann das nicht nachvollziehen. Erst als seine Mutter alt ist und mit einer tödlichen Krebsdiagnose konfrontiert wird, beginnt er sich für ihre Lebensgeschichte zu interessieren. Ein altes Kriegstagebuch der Mutter hilft dabei.

„Humboldtstraße Zwei“ ist ein ausdrucksstarker Roman, der das Leben einer schlesischen Familie und zugleich das Leben in Deutschland, ausgehend von der Zeit des Nationalsozialismus, des Krieges und der Vertreibung über die Nachkriegszeit bis in die Gegenwart, schildert.

Am Donnerstag, den 22. Juni, findet eine Lesung mit dem Autor statt:

Im Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, 81669 München. Beginn ist um 19:00 Uhr.

Wegen der weiterhin bestehenden Corona-Auflagen ist nur eine begrenzte Zahl von Zuhörerinnen und Zuhörern zugelassen. Außerdem ist eine Anmeldung erforderlich: telefonisch unter 089.4499930 oder per Mail unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Das Buch kann man HIER auf der Internetseite des Autors bestellen.

Wir empfehlen.

- Publiziert in Geschichte